|

……むらき数子(むらき・かずこ)

……むらき数子(むらき・かずこ)

(初出 「彩マガ」https://www.sairyusha.co.jp/saimaga/sanba 2019年6月14日より連載中)

| 目次 |

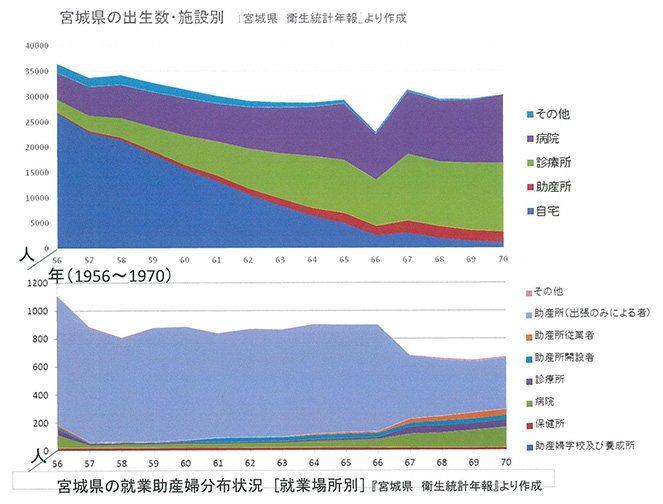

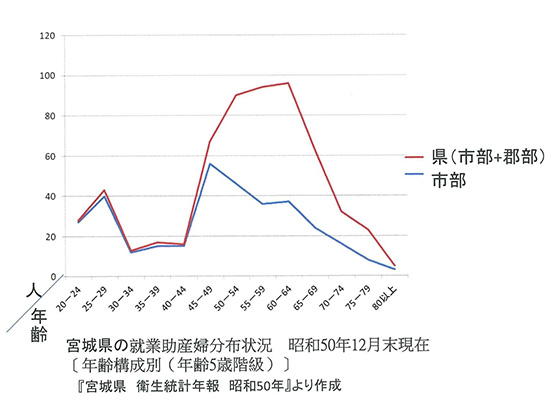

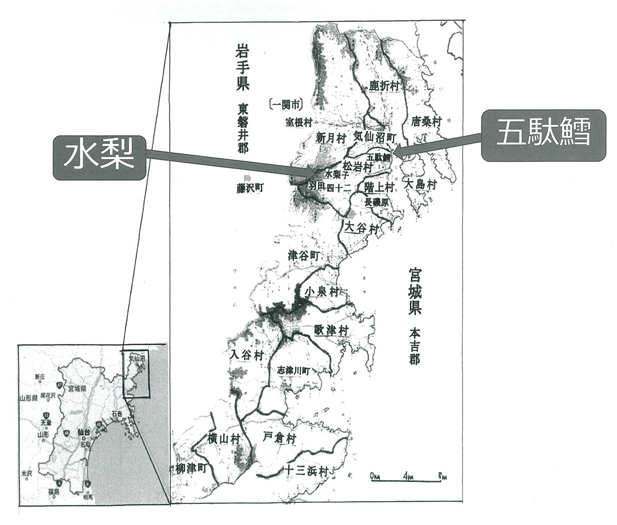

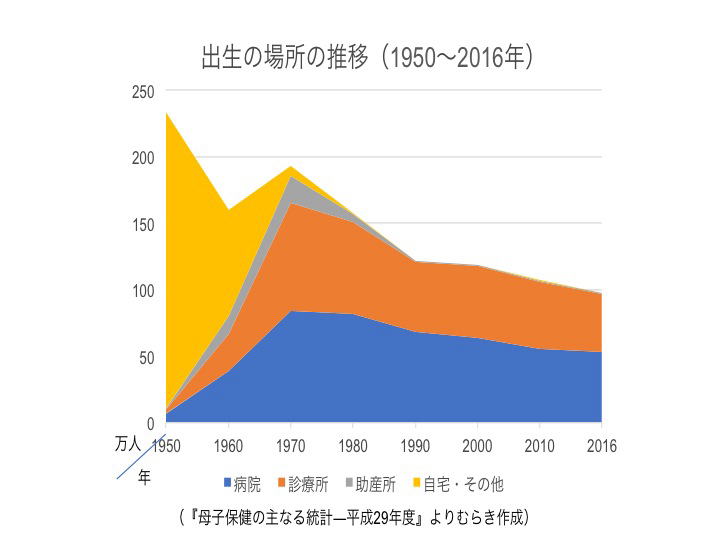

第14回(最終回) 長女たち●家族から見た産婆「ドンドンドン!」 呼びに来た人が夜中に戸を叩く音は、産婆の子どもとして育った人々の耳に終生残っています。雪だろうが、夜中だろうが、母は「産婆」となって飛び出して行き、いつ帰ってくるかわかりません。学校の参観日にも来てくれない母は、村中が集まる運動会のお弁当の時にもいません。「寂しいし、ヤだし、夜昼なし、時間が決まらないし」(山中三千恵さん、第11回、談)、産婆の子であることは楽しくありませんでした。 産婆の家庭では、主婦が不規則に居なくなり、家にいる時もいつも多忙でした。ある夫は「あんな暮らしは二度とやりたくない!」と言い、ある息子は「激職ですよ」と言って妻に主婦専業を望みました。 産婆の娘には、助産婦になり母・伯叔母・姑などの産婆の二代目・三代目を継いだ人がいますが、母が産婆であることに不満を抱き続け、助産婦にならなかった娘もいます。母を尊敬しながらも他の職に進んだ娘もいました。 ●「長女は大変だったのよー」 開業産婆たちが、「天職」「人助け」と意義づけて過酷な仕事を続けた蔭には主婦・母代りを担う裏方が必要でした。今ならば夫婦間の性別役割分業の問題と思われるでしょうが、産婆たちの裏方は女性?姑・実母ついで長女に求められました。 兄弟は男だからと免除され、妹は友だちと遊んでいても、長女は、小学校低学年からご飯炊き・風呂の水汲み・弁当作り・弟妹の哺乳・子守り・買い物や配給の受け取り・客の応対・時には分娩料の取り立てに至るまで、担わされました。ある長女は高校進学を断念させられて裏方を務めている間に、兄弟と妹5人すべてが高校を卒業していきました。 秋山順子さん(1957=昭和32年生れ、宮城県気仙沼(けせんぬま)市)は言います。 「長女は大変だったのよー。4つ下の妹が、泣く子で、おぶっても泣きわめき続ける、父には『泣かせるな、うるせえ!』って怒鳴られるし……」少し大きくなってからは、産人(さんと)さんへの応対も、自宅分娩へのお供も長女の役割でした。 秋山順子さんの曾祖母・佐藤きせさん(岩手県一関市)はトリアゲバアサンでした。お産に孫娘・菊池澄子さん(秋山順子さんの母)を連れて歩きながら、「俺、免状ねから、駄目だ、取り上げても金も貰われねえ。あんた、免状取って、産婆なれよ」と言いました。 菊池澄子さん(1923=大正12年生れ、岩手県一関市)は、きょうだいの中で一人だけ、父親に逆らって農家の嫁ではなく産婆への道を進みました。1941(昭和16)年に岩手県釜石市の医院に住み込み、看護婦と産婆の資格を取得し勤務を続けました。結婚し、1957(昭和32)年に長女順子さんを出産後、1958(昭和33)年退職して宮城県本吉郡階上村(もとよしぐんはしかみむら、現気仙沼市長磯原)で助産婦を開業しました。夫はトツケモノ屋(駄菓子屋)などいろいろな仕事をしながら子育てをしました。階上村は半農半漁、海苔の村でした(地図は第8回)。 1967(昭和42)年8月、澄子さんは入院を受け入れる「菊池助産所」を開所しましたが、自宅分娩への出張も続けていました。ある日、トラックで迎えに来られて、10歳の順子さんも母と一緒に荷台に乗って行くと、すでに奇形児が生まれていました。オッピさん(産人の大姑)が「何、そんなの産ませて」と、助産婦に当たり散らし理不尽な要求をつきつけるのを目の当たりにして、順子さんは「こんな仕事いやだなー」と思いました。 中学生になった順子さんは、入院分娩があると学校を早退して手伝うのを当り前と思いながら、「私、絶対、開業しない、って思った。そんなことするもんか、って思いました。」 助産婦としての母を尊敬しながらも、順子さんは「助産師にはなりたくなかったです。あの頃はエコーなかったし、たいへんな仕事だし。怖い。」と、高卒後、看護学校に進み、1978(昭和53)年に看護婦になりました。気仙沼市立病院に就職すると、産婦人科には母澄子さんと同世代の助産婦が5人いて、時には産婦を叱り飛ばす迫力に「怖かったです」。 順子さんは、産婦人科勤務看護師として、また産婦として出産の「医療化」×「施設化」に関わって生きてきました。 ●宮城県の助産婦たちの「施設化」 全国的に、1967(昭和42)年は、助産婦による「施設化」のピークでした(第13回)。 グラフに見るように、宮城県では1966(昭和41)年のヒノエウマに出生数が激減したのを境に、開業助産婦のうち自宅出産(出張のみ)従事者が一気に減り、菊地澄子さんなど一部が助産所を開設しました。 入院を受け入れるには、母子双方の宿泊・食事・洗濯すべてを提供するために助産婦自身の家族のいっそうの協力が必要です。大半の助産婦は、家族の抵抗を押し切ってまで投資して新たな働き方・暮らし方を始めることに踏み切れなかったのではないでしょうか。 ●「施設化」と「医療化」 医療法(1948=昭和23年)により、助産婦が開設する施設は、9床までと限られ、嘱託医師を定めておかなければなりません。助産婦は、医療行為を禁じられているので、会陰裂傷が起これば縫合のために医師を呼ばなければならず、「施設化」どまりです。 医師が開設する施設(診療所は19床以下・病院は20床以上)は、融資を受けやすく、医療機械を揃えビルを建てることができます。医師は中絶手術を含むすべての医療行為が許されているので「施設化×医療化」を進めることができました。医師たちを、開業から勤務に働き方を変えて支えたベテラン助産婦たちは1980年代には高齢で引退していきます。 保健婦助産婦看護婦法(1948年)により、助産婦は看護婦資格取得のあとに取得する資格になっていました。新制度で養成された助産婦の圧倒的多数は、大規模な病院に就職していき「勤務助産婦」として職業人生を生きるようになりました。開業は勤務経験の後にごく少数が選ぶ働き方となりました。 診療所を経営する開業医たちは、助産婦不足に対して、助産婦の養成・待遇改善ではなく、「産科看護婦」を養成・使用する方向をとりました。国家資格の「助産婦」を持っていない「看護婦・准看護婦・看護助手」などに、医師会が私的に設けた研修を受けさせて「産科看護婦」と認定して医療行為をさせるようになりましたが、この違法行為を厚生省(現厚生労働省)は1962(昭和37)年から2005(平成17)年まで黙認していました。 ●「医療」の周縁化 第一次ベビーブームの頃に「お産にお金を払う」経験をした人びとは、高度経済成長期に自宅外(助産所・母子健康センター)での出産「施設化」を受け入れ、数年のうちに、より新しい施設での出産「施設化×医療化」を選んでいきました。 1971(昭和46)年、産科医の団体は、これからは助産婦による「出産」ではなく、産科医を核とした分娩管理「完全な医療化」に進むべきだと提唱しました。 第二次ベビーブームの頃、1975(昭和50)年の全国の出生場所別の割合は、施設が98.8%(うち病院47.4%、診療所44.2%、助産所7.2%)、自宅その他1.2%です(グラフは第1回)。 各地の母子健康センターは廃止されていき、助産所は開店休業状態に陥りました。「産婆さん」と呼ばれてきた開業助産婦たちは、医師の手伝い・勤務に働き方を変える人もあり、廃業して夫・息子の扶養家族となる人もありました。菊池澄子さんのように開業を続ける助産婦は、行政の母子保健事業の下請(母親教室、訪問事業(妊産婦、新生児、未熟児)、受胎調節実地指導、乳幼児健診など)や保育・介護など、出産以外の業務を主とするようになりました。 開業助産婦は激減し、助産所経営は厳冬の時代に入りました。 ●21世紀 ―おわりに― 2008(平成20)年、厚労省は産科医不足に対して「助産師外来・院内助産所」の推進を国策として、助産師を「活用する」対象としました。2020年4月7日「新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言」を発出した安倍首相は潜在看護師に協力を「お願い」しました。看護師資格を持っているので助産師もその対象です。 この連載で、産婆が「産めよ増やせよ」に、助産婦が「受胎調節」に、「母子健康センター」にと、国策の最前線で働き、報われることの多くなかった歴史をたどってきました。 社会が必要とし危険が伴う過酷な仕事に働く人に対して、美談で疲弊を隠蔽し犠牲を強いてはならないと思います。専門職として敬意が払われる身分保障と労働条件などの十分な処遇と法制度の整備がなされるべきだと思います。(おわり)   【参考】

|

第13回 ミツメのボタモチ●ミツメのボタモチ第一次ベビーブームの1949(昭和24)年に茨城県結城郡八千代町で開業した助産婦、新城清子(にしろ・きよこ)さんと枝けいさんは、自宅出産の頃は「三日目に沐浴に行くのは楽しみだったな、今日は甘いもの食べられる、って」と言ってうなずき合いました。 ミツメのボタモチは、産後三日目にボタモチを作って配るならわしです。産後の食事を白粥と塩気のモノだけに厳しく制限されていた産婦には「乳が出るようになる」と言われる特別の食べ物であり、ふるまわれる助産婦にも楽しみでした。 ミツメのボタモチは、図に見られるように関東地方で広く行われています。ただし、茨城県の中でも、八千代町の西隣の猿島郡(旧三和町、古河市)では行われていません。 1946年、染野光子さん(1921生れ、連載第4回)の実母は、婚家で出産した娘を三日目に見舞って帰宅したとき、家族に「向こう(婚家)のボタモチは甘かったかい?」と聞かれて当惑しました。実家の八千代町若ではあたりまえのミツメのボタモチを、5?西の尾崎(結城郡名崎村尾崎→猿島郡三和町→古河市)の婚家では作っていなかったのです。助産婦も猿島郡で開業していた人々はミツメのボタモチを知りませんでした。 新城清子さん(1925年、結城郡中結城村(→八千代町)生れ)は、母・新城志んさん(1900年、下館生れ)が1938(昭和13)年に産婆を開業して以来の二代目です。 枝けいさん(1924年、真壁郡川西村(→八千代町)生れ)は、看護婦と助産婦の資格を取得して病院に勤務しました。帰郷して1949(昭和24)年、助産婦を開業しました。 ●開業助産婦の「施設化」―茨城県八千代町の場合― 第一次ベビーブーム(1947〜49年)が去って自宅出産が減る中で、日本助産婦会の横山フク会長は全国の開業助産婦たちに、入院施設を持つ助産所「助産院」になって生き抜こうと呼びかけました。開業助産婦たちの一部が、自宅を改造し、あるいは共同して入院施設を持ち、あるいは国(厚生省)が進める公営助産所(「母子健康センター」、以下、「センター」と略)に結集して、「施設化」を進めました。全国的に助産所分娩数は1967(昭和42)年にピークとなり、その後減少していきました。 (第1回 図「出生の場所の推移(1950〜2016年)」 https://www.sairyusha.co.jp/saimaga/sanba01.html#more-500023911) 茨城県西地域の八千代町は、首都圏からクルマで約90分、JR古河駅から東へ筑波山をめざして平坦な道をバスで30分強、関東平野の中心にあり降雪は稀です。2020年現在も農業を基幹産業とし、白菜・メロン・梨は全国有数の生産量を誇る畑作農村です。 八千代町役場に立って見渡すと、クルマで30分圏の東西南北それぞれに近世以来の小都市があり、早くから医師・産婆がいて、産科の診療所・病院がありました。 南西の猿島郡境町では、1954(昭和29)年に池田さとさん(1894生れ、連載第3回)の息子が産婦人科医院を開き、さとさんの助手として自宅出産に出張していた助産婦相沢喜久子さん(1932生れ)は医院の入院出産も手伝うようになりました。「施設化×医療化」の始まりです。 西の古河市の市街地では、1957(昭和32)年に、古河助産婦会25人のうちの小野田貞子さん(1923生れ)たち5人が「古河助産院」の共同経営を始めました。 日本では、ヒノエウマ(1966=昭和41年)に出生数が激減しました。翌1967年にかけて、全国の就業助産婦数は4万3710人から3万1944人へと、27%減りました。茨城県では1053人の17%が減りました。 八千代町の西隣の猿島郡三和町(現古河市)では、1967(昭和42)年に関ふささん(1918生れ、連載第5回)が自宅の隣に「諸川助産院」を開設しました。三和町の9人の開業助産婦のうちの一人です。 北隣の結城市では、1970(昭和45)年に市長主導でセンターを開設しました。 南隣の猿島郡猿島町(現坂東市)では、1977(昭和52)年に根本つるいさん(1917生れ、連載第4回)たち助産婦4人が「さしま助産院」(センター)を始めました。 八千代町では、1970(昭和45)年に開業助産婦一同12人がセンター設置を求める嘆願書を町長に出しました。1971(昭和46)年3月、5床の「平屋モルタル造りのモダンな建物」(『やちよむら 広報』昭和45.12.1)のセンターが開設されました。新城志んさん、新城清子さん、枝けいさんを含めて8人の助産婦が仕切り、当番制で、とりあげ料と当直料を貰う出来高払いで、8人が平等に円満に運営していました。 1974(昭和49)年、八千代町の出生数407のうち、病院105(25.8%)、診療所152(37.3%)、助産所139(34.2%)、自宅10(2.5%)、その他1(0.2%)でした。 ●いまどきのミツメのボタモチ 現役の出張開業助産師・三宅はつえさん(1960生れ、古河市)に聞きました。 「私は古河助産院で産まれたんです。助産院が流行りで、皆行った頃だった」 古河市で育ち、東京で助産婦教育を受け、東京の助産院で修業したので、ミツメのボタモチの現物を全然知りませんでした。1996年に開業して、三和町(現古河市)の産婦人科医院で「初めて見た、驚いた。聞いてはいたけど、重箱あけたら、あんこだけ、で、ドーンと。丸めたのが並んでるのでなくて。持って来たのは八千代から来る人」 八千代町のミツメのボタモチは、写真のように、「あん・白米・あん」と三層に重ねてあるので、ふたを開けたときに見えるのはあんだけなのです。 2020年現在も「ミツメのボタモチ、だんだんに減ってきましたが、まだ退院の時にもって見えられる方もいます」(三宅はつえさん談)。 自宅出産から施設出産へ移る過程で、お産に関わる民俗の多くが消えていきました。ミツメのボタモチは、祖父母が家同士の交際として行っていたものが、産婦中心のイベントに変容して和菓子屋の商品を利用して行われているようです。 (つづく)

【参考】

|

第12回 中国山地の母子健康センター●「産婆になれ」 【参考】

> |

11回 鉱山の町●大滝村立小倉沢中学校1962(昭和37)年、埼玉県の中津川(秩父郡中津村→大滝村、現秩父市)の山中緑さん(連載第10回、トリアゲバアサン)の息子・進さん(1949=昭和24年生れ)は、大滝村立小倉沢中学校に入学しました。中学校は、中津川集落から、さらに4?、1時間歩いて登った山奥、秩父鉱山の町の中央部にありました。 同学年に、梅沢三千恵さんがいました。助産婦である母・梅沢晴江さんに伴われて4年生の時に秩父市街地の小学校から小倉沢小学校に転校してきたのでした。 小倉沢の北隣りは群馬県上野村です。小倉沢は行政的には大滝村の集落の一つですが、中津川沿いの山村とは全く異なる世界でした。 ●鉱山の町−社宅の世界 亜鉛、磁鉄鉱をはじめ多様な鉱産物を産出した秩父鉱山は、1937(昭和12)年、日窒鉱業(株)が鉄鉱石採掘を開始して以来、本格的な整備が行われ、戦時中は「重要鉱山」でした。 戦後の高度経済成長期(1954〜1973年)は、鉱山ブームでもありました。 秩父鉱山は、最盛期の1965(昭和40)年頃には、人口は2千数百人、小中学校生が400人、社宅380戸、寮164室を数える「鉱山の町」でした。会社の庶務課は、村役場の出張所の役割を担っていました。全国各地から来た核家族が、会社の業務時間に従い、賃金を得て商品を購入して暮らしていました。索道(空中にケーブルを張り、鉱産物運搬用の搬器をつけて動かすロープウエイ)が食品はじめ日用雑貨、衣服・本などの商品を運び上げました。診療所には内科、外科、歯科の医師が常駐し、郵便局・供給所(会社直営売店)・契約商店・共同浴場・小中学校・保育所・駐在所もありました。集会所は週末には映画館になり、月1回来る衣料品屋が店を開きました。 坑内で採掘する人だけでなく、多様な職種の人々が社員・鉱員・組(下請)に位置づけられていました。供給所にサンマが入荷した日には、どの家からもサンマを焼く煙が立っていましたが、水道があるのは社員の社宅だけで、その他は共同水道であったように、鉱山の町は厳然たる格差社会でした。 ●鉱山の町の助産婦 梅沢晴江さん(1922=大正11年、秩父郡長瀞町(ながとろまち)生れ)は産婆・看護婦・保健婦・養護教諭の資格を取得していました。1945年に結婚し、出産してからは高篠村栃谷(とちや。1957年に合併して秩父市)で助産婦を開業していました。秩父市は「セメントと銘仙」の都市でした。 1959年(昭和34)、鉱山の助産婦が辞めたので、請われて子ども3人を連れて鉱山に移住しました。夫も守衛として勤め、鉱山の入口近くの社宅に住みました。助産婦の自宅は電話があり、妊婦検診の診察室になり、怪我や急病の救護所でもありました。 会社から基本給と分娩1件3000円を支給されました。出生届など行政に提出する書類は全部、晴江さんが書きました。 分娩はすべて産婦の自宅への出張、産後七日目「おひちや」まで通います。最も山奥の社宅に呼ばれれば片道1時間以上歩きます。診療所に月1回出張してくる産婦人科医の診療・手術の手伝いにも行きました。トリアゲバアサンの手に余る難産に呼ばれてから、中津川沿いの集落にも出張するようになりました。 長女・三千恵さんは、小学校4年で小倉沢小学校に転校して以後、母の留守中の炊事・子守を任されました。鉱山の町の中央にある学校まで、山を一つ越えて2?、子どもの足で30分かかるので弟妹をつれて行くことができなくて欠席しました。中学2年になった1963年に300mの雁掛トンネルが作られ、山を越えなくてもよくなりました。中津川の中学生・山中進さんたちも通学しやすくなりました。 「母は、助産婦であることに誇りをもって仕事してましたね。生命が生まれ出るときに立ち会う仕事なんだ、って。『人間は平等で、役職や学歴で人を差別してはいけない』と言っていました。女も手に職を持って自立して生きていけるように、って私の進学を許してくれました」(山中三千恵さん(旧姓梅沢。梅沢晴江さんの長女)談) ●鉱山ブームが去って 1973(昭和48)年、秩父鉱山は閉山しました。規模を縮小して2020年現在も石灰を採掘していますが、人々は山を下り、診療所も閉鎖し、鉱山の町は廃墟と呼ばれるようになりました。 梅沢晴江さんも山を下りて、大野原(旧秩父郡原谷村(はらやむら)→1954年に秩父市に編入)の産婦人科医院に勤めました。 1971年7月から、秩父市では、妊婦検診の無料受診票2回分が交付されていました。妊娠・出産は医師にかかるのがあたりまえの時代になっていました。(続く)

【参考】

|

第10回 高度成長期のトリアゲバアサン

【参考】

|

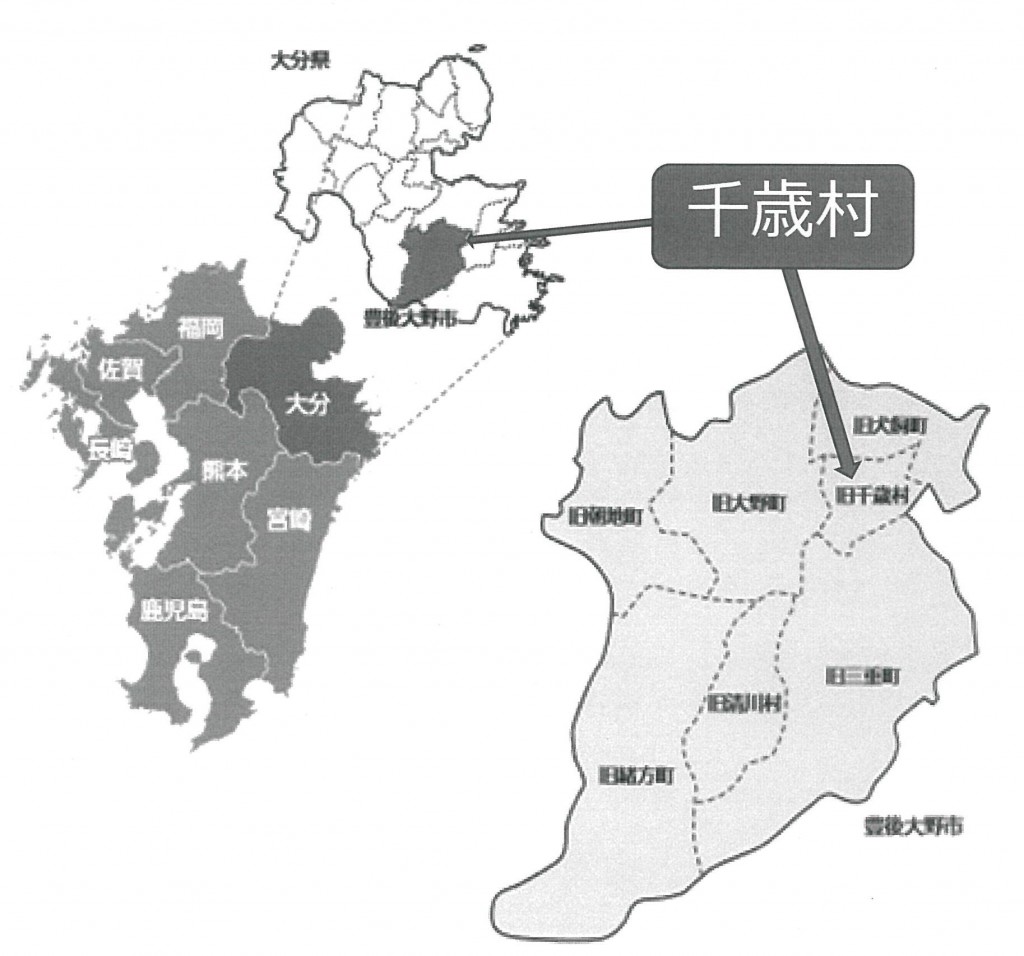

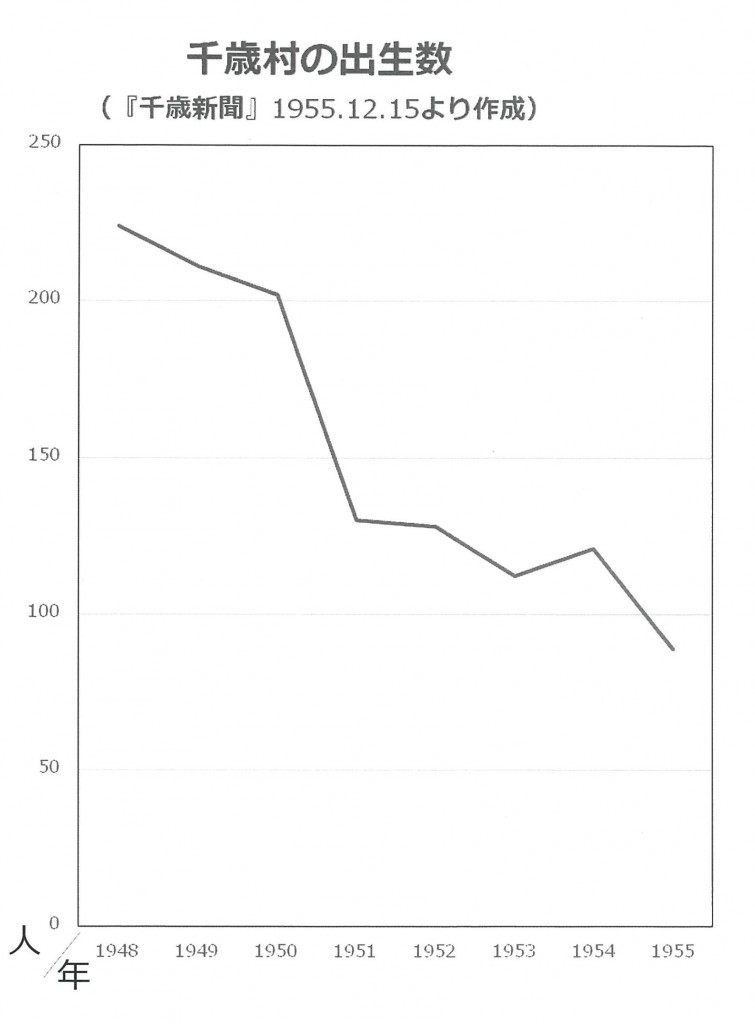

第9回 ベビーブーム、そのあとで●1920年代生れ戦争中に養成されて「産めよ殖やせよ」の最前線を担った産婆たちは、1920年代(=大正10年代から昭和初年)生れが多く、自らも戦後まもなく結婚し、ベビーブーム(1947〜49)の母親になりました。大きなお腹をかかえながらお産の介助に行く「職業婦人」であり、家業に従事する嫁・主婦でもありました。産婆は、夫と離死別した女性が選ぶ職でもありました。 1960年代(=昭和30〜40年代)に医療機関へ入院して産むのがあたりまえになるまで、自宅出産に出張し、助産院や母子健康センターで入院を受けいれ、地域でのお産を担ったのが、この人々でした。 ●ベビーブームの収束―「産むな」の時代 戦後のベビーブームは世界のどこの国にも起こる現象なのですが、日本のブームは、きわめて短期間に終ったこと、その後の出生率低下が非常に急角度であったことが特徴です。 国策は、「産めよ殖やせよ」から180度反転して、「産むな」に向かいました。「人口政策」であるとは言わず、「母子の健康のため」を掲げました。1948(昭和23)年7月に優生保護法を公布して中絶(堕胎)禁止を緩和しました。1951年10月には受胎調節(=避妊・家族計画)普及が閣議了解されました。受胎調節が国策としてとりあげられた世界最初のことです。 国は、助産婦・保健婦・看護婦に都道府県知事認定の講習を受けさせて、受胎調節実地指導員として国策の最前線を担わせました。 そもそも、産婆の仕事は、1868(明治元)年の堕胎の禁止から始まり、正常産(=産ませる)に限定されてきました。避妊法を教えることは、戦争中には「非国民」の犯罪とされました。それが、180度転換して、避妊法を教えろ、という。こんな勝手なオカミに対して、彼女たちはどう思ったのでしょうか? 職業人としてのプライド、怒りがあったのではないでしょうか? 召集された内容が避妊指導の講習会だとわかったとき、反発し騒然となった助産婦たちが、説明員の「これは国策です」「時代の流れ」という言葉に静まり、受講して翌日から避妊指導をした様子を、井上理津子さんは描いています(井上 2013)。おそらく、全国のあちこちで同様の光景だったのでしょう。国策には従うのがあたりまえという価値観で生きてきた人々には、国策を疑い怒り拒否するという発想がなかったのでしょう。 助産婦たちは、ベビーブームのかげでの堕胎・嬰児殺(えいじさつ)、1948年から激増する中絶の惨禍に直面していました。産婦人科医の「中絶御殿」が建つかげで、子宮外妊娠・長期出血・胎盤の異状付着・胎盤癒着・流産・早産・妊婦死亡事故などが起っていました。助産婦たちは、お産が減って自分の首を絞めることになる将来を案ずるよりも、目の前の中絶の惨禍と多産の苦しみにいたたまれずに、避妊指導をしたようです。 ●開業助産婦の激戦区 大分県でも、ベビーブーム(1948年の4万3583人が最高値)とその後の出生・人口減少が起こっていました。大野郡千歳村(現・豊後大野市)は1947年に人口4961人、出生224件でしたが、出生数は3年後には3分の2となり、さらに漸減していきました。純農村である千歳村は旱害が多い土地でした。1955(昭和30)年前後には、「生活改善とスポーツの村」と謳っていましたが、まだまだ乳児死亡の多い村でした。 千歳村で生まれた益永(ますなが)スミコさん(1923=大正12年生。連載第6回にも登場)は大分県立病院産婆看護婦養成所で産婆と保健婦の資格を取得しました。敗戦後、千歳村に保健婦として就職し、復員してきた大工と結婚しました。1947年、妊娠中に退職し、助産婦を開業します。農地を持たず、夫の収入が不安定な家計は苦しいものでした。 村に開業助産婦が3人になったので、1人当りの分娩数を単純平均すれば、最大時でも月に6.2件、ベビーブームのあとでは月2〜3件、1961年にはわずか月1件です。村育ちの益永スミコさんを選ぶ客は多くても、貧しくて支払ってもらえないこともあります。 益永スミコさんは、1958年からは入院を受け入れ、取り上げた未熟児が赤ちゃんコンクールで県1位に入賞したこともあります。三重保健所で1960年頃に受胎調節実地指導員の講習を受け、ペッサリーとオギノ式を、自分の助産所や産婦の自宅で個別指導しました。既婚婦全員を対象とする「母親学級」、女子青年団の「衛生講話」などの場で、保健婦に協力して講話も行ないました。 「実践しました。おかげで分娩数はへりました。戦争中は良人(おっと)はいない状態で産めよ殖せよと言ったのに。」(益永スミコさん談) 村から、大分市・別府市へ、中京地帯・京阪神へと、子育て世代がどんどん出て行きました。助産婦の仕事は減るばかりです。 1961年夏、37歳の益永スミコさんは愛知県に移住しました。人口急増地域で勤務助産婦となってようやく家計は安定に向かいました。   「BUNGO-OHNO 2015 豊後大野市 市勢要覧 資料編」 (2018.9.23取得に加筆) (続く) 【参考】

|

第8回 疎開●「生まれてしまったんで、産婆さん、頼んで来い」1949(昭和24)年のある朝、宮城県本吉郡松岩村水梨の中学2年生佐々木徳朗さんは、「生まれてしまったんで、畠山さん、頼んで来い」と言われて、登校の途中、中学校の近くの産婆さんの家に行きました。 松崎五駄鱈(まつざきごんだら)(松岩村字松崎浦田。現・気仙沼市の沿岸、市街地)に、産婆・畠山正さん(まさし。1913=大正2、神奈川県生れ)が開業していたからです。当時、法的には「助産婦」となっていましたが、地域の人々は「産婆さん」と呼び続けていました。 徳朗さんの母・みのるさんは、6人目のお産で初めてプロの助産婦を頼みました。5人まではトリアゲバアサンに取り上げてもらい、助産婦を頼むことはしませんでした。 ●住み着いた疎開者 「五駄鱈(ごんだら)の産婆さん」と呼ばれた畠山正さんは東京都世田谷区からの移住者、当時の言葉では疎開者です。 空爆を当時は空襲と呼んでいました。密集している状態に隙間をつくるのが「疎開=evacuation」の本来の意味でしたが、一般には「避難」の意味で使われるようになりました。 1944年3月、戦争遂行・防空と生産に役立つ者には「逃げるな、火を消せ」と疎開を禁じ、足手まといになる老幼病妊者(=不労人口)を疎開させる原則が閣議決定されました。 1945年3月、東京大空襲以後、国も、罹災者の疎開を認め、「縁故にたよれ」と縁故疎開を奨めました。8月15日敗戦時には、全国では850万人が都市から地方へと疎開(=移住)していました。 疎開者の多くは、疎開先では帰農(=就農)も就職も困難で、食糧不足を深化させ、農村の空気を乱すと見なされていました。終戦後すぐに都市へ引揚げはじめましたが、戦後は、食糧難を理由として都市への転入は1947年3月末まで制限されました。 畠山正さんも、戦争が終われば都市へ戻るつもりでしたが、無産婆村のお産を取り上げているうちに、根をおろす決心をして住み着きました。疎開者のうち、受け入れ側に歓迎されたのは、医師・産婆などの技術者でした。 ●都市の産院から無産婆村へ 畠山正さんは横浜の高等女学校と助産婦学校を卒業したのち、1933(昭和8)年に東京都世田谷区北沢で助産院を開設して、繁盛していました。 世田谷区は、明治初年以来、陸軍の練兵場・兵営をはじめとして軍関連施設の集中した地域でしたが、私鉄交通網の開業につれて、純農村から都市近郊住宅地へと、変わりつつありました。特に、関東大震災後に、私鉄沿線の森を伐り開き畑をつぶして続々と建てられる赤い瓦、白いペンキの新しい家々に転入するサラリーマン層は、「周囲が農村風景であればあるほど、自分の生活をより都会的に維持しようとする傾向が強かった。」(『新修 世田谷区史 下巻』)電気・水道に慣れた新住民にとって、産婆と産科医のサービスを購入するのはステータスシンボルでもあり、産婆・医師の数も増えていきました。 世田谷区域は1945(昭和20)年、8回の米軍による空襲を受け、5月の2回の大空襲で1万戸以上が焼き払われました。畠山正さんも、5月の空襲で焼け出され、6月、夫の出身地である松岩村五駄鱈に罹災者として縁故疎開して産婆を開業しました。 松岩村水梨は、五駄鱈から西に6〜8km入る山村的地域です。畠山正さんがモンペに軍靴姿で、雪の中を1〜2時間歩いて登って行った山間部のお産は、横浜・東京で最先端の助産をやってきたのとは、あまりにも違っていました。最も山奥に呼ばれた帰り道、麦刈りをしていた妊婦の顔色が悪いのを見て、そのまま分娩介助したこともあります。 呼ばれた家に到着した時にはすでにトリアゲバアサンが新生児を洗い終えていたことも珍しくなかったようです。畠山正さんは、新生児に点眼したり、産婦の会陰裂傷の処置をするなどの「仕上げ」をして、出生証明などの書類を書きました。 畠山正さんの息子の妻・畠山博子さんは次のように語ってくれました。 「『えー、そんなとこでお産してたの?』って思った話を聞かされました。 藁の上で出産するのが、ごくあたりまえ、出産自体が、不浄なものと考えているから。物置とか、母屋より外とかだったり。母屋の中でも納戸と言うのかお産用の部屋とかで。 命にかかわるんだから、って消毒に力入れたそうです。栄養についても。意識改革してかないと。けど、なかなか分かってもらえないんですね。 いろいろ話して変えてもらうの、大変だった、って聞きました。」 水梨に、1956年、路線バスが開通し、1958年に有線放送が開設されました。畠山正さんは産婦に有線放送で呼ばれて、路線バスに乗って訪れるようになりました。(続く)  【参考】

|

第7回 「お産だ、保健婦さんを呼べ!」●豪雪の無産婆村1944(昭和19)年6月、石黒村役場勤務の保健婦となった中村サトさん(1920=大正9年生)から「お産の取り上げもやった」と聞いて、私はびっくりしました。法律上、保健婦は助産を許されないはずです。村(自治体)が違法行為を行わせていたのでしょうか。 サトさんは柏崎産婆学校を卒業しました。産婆学校は母が『女学校』として行かせたのであって、サトさん自身は産婆にも保健婦にもなりたいと思ってはいませんでした。 村長である伯父が、町村に保健婦を設置させる国策に沿って、村出身で産婆資格を持つ娘であるサトさんに白羽の矢を立てて養成講習を受けさせ、採用したのでしょう。 新潟県刈羽郡石黒村(のち、高柳町)は、現在は柏崎市です。柏崎刈羽原発からの距離は黒姫山を隔てて30km、今でもJR柏崎駅から南へバスを乗り継いで2時間近くかかる山奥です。自転車も使えない急傾斜地の棚田での農業と、冬の酒造りの杜氏や繊維産業の女工などへの出稼ぎが主な産業でした。積雪5メートルはあたりまえの豪雪地の冬は、女衆が隣りの集落までの「道ふみ」「雪掘り(=屋根の雪下ろし)」を担います。出産は1月から3月に多く、助産者は、かんじきを履いて、ときに吹雪の中を歩いて行かなければなりません。 サトさんは保健婦として、石黒村の7つの集落の家々に歩いて行きました。片道1時間かかる集落へも行きました。村人は、村長の姪であり、村で主な役職を占める人びとを分家に持つ本家の娘であるサトさんが保健婦として訪れるのを拒めません。 「無産婆村・無医村」石黒村の人々が長年お産に頼んでいたトリアゲバアサン「利平のバアチャン」は高齢にさしかかっていました。村人は、保健婦を、タダで助産に来てくれる学校出の人として受け入れ、「お産だ、保健婦さんを呼べ!」があたりまえになりました。 ●保健婦が助産をするのは違法では? 1941(昭和16)年の「保健婦規則」制定以降、「銃後の守りは保健婦で」と各県で養成が進められました。中村サトさんと同様に、各地の産婆が「保健婦」の資格を取得していきました。保健婦助産婦看護婦法が制定された1948(昭和23)年前後には、保健婦資格を持つ人の多くが、助産婦資格も併せ持っていました。 村で雇用している保健婦に、業務として「取り上げ=助産」を行わせるのを、法的に問題視するどころか、当然としていた例は、全国あちこちにありました。 村人にとっては、村で雇用している人が来てくれれば、タダないし低額でプロの助産を受けられます。助産婦会の協定料金を払って開業助産婦を頼む必要がありません。助産婦は開業しても、お客がなくて、生計を立てるどころか副業にもなりません。 ●潜在助産婦 中村サトさんは、1947(昭和22)年、伯父に「お前、あそこへ行け」と命令されるまま、保健婦を退職して隣村・東頸城郡山平村(ひがしくびきぐん・やまだいらむら)小貫(こつなぎ)(のち、松代町<まつだいまち>、現十日町市)の中村家(屋号「干場」<ほしば>)に嫁入りしました。娘時代に農作業をしたことのなかったサトさんには、農家の嫁づとめは、とまどうことばかりの辛い日々でした。 サトさんは開業届をしない「潜在助産婦」になったのですが、すでに保健婦として村境・郡境を越えて知れ渡っていました。家としてのつきあいがなく、助け合いの範囲をはるかに越えた遠方からも頼みにきました。サトさんは言います― 「頼みに来たら断るわけにはいかないから。突然、助けてくれって言われば、行かないわけにいかない。無医村・無産婆状態だから。 看板も出してなければ、職業ではない。いうなれば『人助け』。 産婆ってのは、本当にイヤーな商売ですよ。 五日も付いてるときもあるし、簡単に済む時もあるし。で、よくてあたりまえ、悪かったら、みんな、背負わなくちゃならない。人のことで身がちぎれるほど心配しなくちゃならないんですよ。 産婆なんてなるもんじゃない!」 農作業の途中でも真夜中でも、家事も子どもも置いて行かないわけにはいかない。いつ帰ると約束もできない。同じようにカンジキばきで時に吹雪の中を歩いて行っても、医師ほどの敬意を払われることはなく、産婦から理不尽に怒鳴られることもあります。屈辱に耐えながら母子二つの命を預かる仕事を必死でこなしても、安産であたりまえ、と評価は低いものでした。 ようやく家に戻っても、「家」のつきあいにも稼ぎにもならないことに、不在だった嫁が快く迎えられたでしょうか。自分に向いていない仕事を「人助け」と自分に言い聞かせて耐えるしかありません。 1975(昭和50)年、中村家は挙家離村して東京に定住しました。「干場」の母屋は足立区に移築(減築)されて蕎麦屋「長兵衛」の店舗として使われています。 (つづく)

【参考】 ウェブサイト「石黒の昔の暮らし」 http://www.geocities.jp/kounit/ 蒲原宏『新潟県助産婦看護婦保健婦史』新潟県助産婦看護婦保健婦史刊行委員会、1967 木村哲也『駐在保健婦の時代 1942-1997』医学書院、2012 『庶民の歩んだ新潟県50年史 証言・歴史の底辺で』新潟日報社、1975、p.176「村へ帰った娘?百姓を知らず泣く―」 白井千晶『地域社会における助産師の活動に関する調査 報告書』2011.8 むらき数子「新潟県柏崎市高柳町―柏崎産婆学校の卒業生」『昔風と当世風』100号、古々路の会、2015.12 |

第6回 「産湯をしないと……」『千夜一夜物語』を読んだとき、「砂漠で、お産しちゃったら、お湯はあるのだろうか? 産湯(うぶゆ)をしなかったら、赤ちゃんは生きていかれるのだろうか?」と思いました。本稿では、生後2時間以内に赤ちゃんの全身をお湯に浸けて洗うことを「産湯」と呼びます。 自宅分娩に出張した産婆たちは、産婦の家族──姑や上の子たち──の見守るなかで木製の盥(たらい)で赤ちゃんに産湯をしました。「お産だ、お湯沸かせ!」が常識でした。 1944〜46年、空襲の恐怖と灯火管制(とうかかんせい)の暗闇の中で、防空壕(ぼうくうごう)で、また、敗戦後の引揚(ひきあげ)の極限状況で、産湯を実施しようと苦労した産婆の語り・手記がたくさん残されています。 戦後も、農村で自宅出産専門だった栗田芳江さん(1910年生、茨城県古河市、開業助産婦)は、「お姑さんがいたら、洗わないじゃいられないですね。回りでみんな、見てるでしょ、『産婆さん、そこがまだ残ってるよ』とか言うから、洗わないと手抜きしてるように思われる雰囲気だった」と言いました。 お湯は、赤ちゃんを洗うためだけでなく、寒中に自転車で駆けつけた産婆の凍えた手を、産婦に触る前に温めるのにも役立ちました。「お湯、沸かしといてください」は、産婆に干渉し、産婦(=嫁)を緊張させる姑を産室から遠ざける口実にもなりました。 2時間以内の産湯をしない方法は、病院など施設分娩でのハイリスク時の処置であり、自宅分娩では実践されませんでした。 ●自分の子は洗わなかった 1945(昭和20)年1月16日の『毎日新聞戦時版』で、防空壕で生むときは「産湯を使ふことは略して差支(さしつか)へない」という産婦人科木下正一医学博士の発言を読んだとき、 「えー? 何これ?」と、唖然としました。 しなくてもよいことに、産婆さんたちは、苦労していたのでしょうか? 益永(ますなが)スミコさん(1923=大正12年生、大分県、助産婦)に聞いてみました。 「産湯って、絶対やらなきゃいけないんですか?」 「わたしゃ、自分の子は洗わなかった。洗えば体温が下がるし、小さな傷もつくし」 プロの産婆の答えに、びっくり仰天、目からウロコでした。益永スミコさんはさらに次のように話してくれました。 「乾燥法でやりました。他人(ひと)の子ならそういうわけにはいかないけども、自分の子ですからね。生まれたらすぐ、湯上げタオルで、羊水や胎便や血液(胎盤娩出(べんしゅつ)時の当たり前の出血)少量をきれいにして、切断した臍帯(さいたい=へその緒)の処置をして、そのまま準備した着物を順番に着せていくだけで、決して風呂に入れない。お風呂に入れなくても生きられるわけです。きれいにしさえすればいい。あとは毎日お湯で顔を拭いたりお尻を拭いたりしました。洗わんでも、いっぱいついてる白い脂(胎脂(たいし))は、乾燥して白いフケになって、毎日衣類を着がえさせて体重測定をする度に落ちるんです。生後4日目位まででその胎脂はきれいになくなっていました」 ●「今はドライ法です」 1998年、棚木めぐみさん(1966年生、東京都、マザリーズ助産院代表助産師)が助産婦学校で学んだのは、生後1日以上たった児にする沐浴でした。「生まれてすぐに沐浴する、というのはすでに古いやり方」でした。益永スミコさんが「自家用」に行なったドライ法が、現場の常識になっていたのでした。 2019年現在、棚木めぐみさんが働いている助産院でも病院でも、産湯はしないで、「アウトバス」──専用スポンジの上に寝かせた赤ちゃんを泡で洗い、シャワーで洗い流す──を行なっています。 助産師会が祖父母向けに発行したパンフレットに、『今は産湯はしない』とあります。 団塊の世代は、自分の子(団塊ジュニア)が施設で生まれる時には、廊下で待っていたので、目撃しないまま、「お産だ、それお湯沸かせ!」とず〜っと思い込んできました。孫ができて祖父母になるとき、初めて、ドライ法について知るようになりました。 (つづく)  青柳助産院で、生れた翌日の新生児。腋の下に残っている胎脂が白く見える。(むらき数子「茨城県猿島郡の産婆たち」『昔風と当世風』第79号、2000年) 【参考】

|

第5回 腹帯が配給された●産婆さんを頼む家1930(昭和5)年、市村よつさん(1892=明治25生)は、茨城県結城郡江川村七五三場(ゆうきぐん・えがわむら・しめば)(現・結城市)で産婆を開業しました。江川村村長である兄に「江川村には産婆がいないから江川へこないか」と呼ばれて、教員の夫と七五三場に定住したのでした。 七五三場から橋を渡れば猿島郡幸島村諸川(さしまぐん・こうじまむら・もろかわ)(現・古河市)です。諸川は、池田さとさんが活躍していた境町(連載第3回)から県道結城野田線(江戸時代の日光東街道)を12km北上した町場です。諸川は大正時代には関東有数の大地主地帯とよばれた幸島村の中心地であり、半農半商・半農半工の家々と多角経営の大地主の屋敷との周囲には畑作の純農村が広がっていました。「大尽(でえじん)どん」と呼ばれた大地主の屋敷に市村よつさんは呼ばれました。 「おふくろがとりあげたのは、お大尽(だいじん)・多額納税者のうちばかりだったと思います」 と息子・市村有(たもつ)さんは結城郡・猿島郡の多くの村の名を挙げてくれました。 資格を持つ産婆に分娩介助だけでなく、お宮参りなどの儀礼への関与も頼み、その後もオビトキ(七五三)の赤飯を届けるなど、丁寧につきあうのは、村々の数%程度の家でした。 ●トリアゲバアサンを頼む家 1937(昭和12)年、関ふささん(1918=大正7生)が諸川の実家で産婆を開業したとき、協定料金は分娩から沐浴までで7円でしたが、お客はなかなか来ませんでした。 関ふささんが産婆を志望したのは、1933(昭和8)年、弟の出産の際に、母親が前回と間があいていることに不安がって産婆を頼もうとしたことがきっかけでした。 「市村さんを頼みに行ったら、他のお産でいなかった。隣のオバサンに頼んだら、『お医者さんに頼んでくれ』って言われて、お医者さん頼んだら、15円かかったんですね。当時、お産婆さんなら5円でよかったのに。その15円ってお金大変なの。それを見てたから、これはお産婆さんになるのがいい、って思ったんです」(関ふささん談) 幸島村のほとんどの家が、姑や近所の素人をトリアゲバアサンに頼み、難産になってはじめて、産婆・医師を頼みに行きました。誰を頼むかを決めたのは、妊婦自身ではなく、姑や財布を握っている舅でした。トリアゲバアサンへのお礼は腰巻1枚や草履くらいでした。 ●綿製品が自由に買えなくなった―衣料切符、乳幼児体力手帳、妊産婦手帳 日中戦争が始まり、国家総動員法により、あらゆる物資が統制されました。綿製品はスフ(木材パルプを原料として作られる再生繊維)の代用が義務付けられ、和洋の衣類から手拭・腹帯や褌にする晒(さらし)・脱脂綿・寝具に至るまで、自由に買えなくなりました。「医師又は産婆」が書いた妊娠証明書を役場へ出すと特別配給(=特配)を受けられる(=購買できる)ことになりました。トリアゲバアサンは証明書を発行できません。 1942年、2月には衣料切符制、5月に乳幼児体力手帳制、7月に妊産婦手帳制が始まりました。 「生まれる前の診察(妊婦検診)が流行(はや)ってきたんです。それまでは、産婆にかかるのは生まれる時初めてだったのが、腹帯(ふくたい)が配給になったんで、皆さん診察に来るようになったんですね」(関ふささん談) 幸島村役場の配給した綿製品類は1941年に1766反、1943年には876反と半減しています。「特配」で買った晒には代金以上の価値がありました。産婆にかかれば、それを手に入れられる。1944年には幸島村では産婆を頼むのがあたりまえになっていました。 産婆は地域の健民主任とされ、妊娠中から産後の育児指導や乳幼児体力検査(満1歳まで3回の健診)の補助や書類書きまで、分娩介助以外の仕事が増えて忙しくなりました。 「妊産婦手帳」は、1947年に「乳幼児体力手帳」と合わせて「母子手帳」となり、1965年から「母子健康手帳」となって現在に続いています。母子保護の仕組みでもあり、妊娠・堕胎・流早死産・嬰児殺害を国家が監視する仕組みでもあるわけです。(つづく) 参考

1935年4月、取り上げた子を抱いて長宮神社(諸川)にお宮参りする市村よつさん(舘野喜重郎氏提供) |

第4回「産めよ殖やせよ──その前に、まず結婚」●志望動機根本つるいさん(1917[大正6]年生れ)に、助産婦になった動機をお聞きしたら、「ちょうど、産めよ殖やせよの時代でしょ」と言われました。 茨城県猿島郡森戸村(現境町)の農家に生まれた根本つるいさんは、尋常高等小学校を卒業後、東京へ出て、病院事務で働きながら勉強して看護婦試験に合格し、次いで、産婆試験に合格しましたが分娩の実地をやったことはありませんでした。1941(昭和16)年、東大の助産婦復習科(東京帝国大学医学部産婦人科学教室助産婦復習科)に入学し、初めて分娩の実地を経験しました。 「東大では、一日20人生れる。一昼夜交替で、忙しくて腰掛けてる暇ない」 1942(昭和17)年4月卒業後、都内の病院に勤務しながら、さらに保健婦の資格も取得しました。1944(昭和19)年10月、退職、帰郷して産婆を開業しました。 1931(昭和6)年に5万2537人だった産婆は、10年後の1941(昭和16)年には6万2741人になっていました。 ●産めよ育てよ国の為──「結婚十訓」 日中戦争が始まって半年後の、1938(昭和13)年1月に新設された厚生省は、1939(昭和14)年9月30日「結婚十訓」を発表しました。「一、一生の伴侶として信頼出来る人を選べ」から始まり、結婚の心得を説く10項目の最後は「十、産めよ育てよ国の為」です。国が結婚に関心を持つのは人口を増やすためだ、とわかります。今も昔も、この国では人口を増やしたいときには、「結婚しろ!」の大合唱が始まり、官製婚活が始まります。 写真「産めよ殖せよ 皇国の為に」は結婚式場の広告です。「産めよ!殖せよ!」という命令形のフレーズは、『主婦之友』昭和12年12月号掲載の広告にも見られるので、厚生省(=お上)が言う前から広まっていたようです。以後、商品のコピーや雑誌記事などに頻出し「産め!」「産め!」と命令します。 若い男が出征や都市・中国大陸への移動で減少し、「結婚難」に直面している娘と母親は、次のように煽られました。 【家柄・迷信・支度にこだわらず、式は簡素に】(筆者注:とにかく結婚しろ!) 【白衣の勇士に嫁げ!】(筆者注:傷痍(しょうい)軍人(=戦傷病者)の専従介護者になれ) 【「大陸花嫁」になれ!】(筆者注:移民に嫁いで満州国の日本人人口を増やせ) 【征く人に嫁げ!】(筆者注:「一夜妻」になれ! 婚家の労働力になれ!) ●結婚は21歳、子どもは5人──「人口政策確立要綱」 【参考】

|

第3回 「産婆さん出征す!?」●戦争が始まったのはいつ?年表や教科書には、「1937(昭和12)年7月7日 日中戦争始まる(盧溝橋事件)」とあります。 7月11日に、近衛内閣が「北支事変」と名づけて派兵を声明しました。宣戦布告をしない「戦争」への協力を求められたメディア各社は、紙誌面に献金や千人針などの銃後風景を載せ、従軍看護婦を讃えて戦争熱を煽りはじめました。 5、6年前に満州事変・上海事変を経験したばかりの人々は、今度の事変も半年ぐらいで終わって正月までには出征兵たちは帰ってくるだろう、と思ったようです。 私の育った家庭の戦争は、1937年7月28日に始まりました──私はまだ生まれていませんでしたが──。31歳の父に召集令状、いわゆる赤紙が来た日です。 8月1日に入営した父の部隊が8月20日に出動すると、「兵隊送り」という銃後活動を終えた親戚や地域の役職者などはふだんの暮らしに戻っていきました。母と2歳半と1歳の3人の世帯だけが、出征兵士の「留守家族」と呼ばれて戦争中の暮らしになりました。 「銃後」とは、戦地に対する国内、そして軍隊に対する一般社会をさす言葉でした。 ●境町の1937年8月15日 『サシマ新報』は、茨城県の西端の猿島郡境町で発行されていたローカル新聞です。 利根川沿いの境町は、警察などの官公庁が置かれ、銀行や商店の集中する小都市でした。なだらかな畑作農村と沼地のひろがる中にぽっかりと浮かんだ島のような町です。 8月15日午前2時大量の動員下令があり、赤紙がいっきにたくさんの家に届けられました。総戸数1235軒(1935[昭和10年])の境町から、この日だけで47人が召集されました。兵隊送りに、中年男性も青年男女も、公私さまざまに組み込まれた組織の一員として出歩いてばかりで仕事にならない「非常時」「戦時」の日々です。8月25日には農家の馬が大量に徴発されました。 8月15日が、日本では政府が「暴支膺懲」(ぼうしようちょう)を声明し、中国では全国総動員令を発し、全面戦争に突入した日であったことは、後世に生きる私たちだから知ることです。 8月17日『サシマ新報』は次の「謹告」を掲げました。 「本社は此際出来得る限り紙面を割いて当地方に於ける愛国的情景を掲載し以て新聞報国の一端を果したいと念願して居ります。」 ●産婆さん、病院船に乗る 「境町の池田女史 銃後運動に尽瘁(じんすい) 篤志(とくし)に感激す! 」(『サシマ新報』1937.9.7) 産婆・池田さとさん(1894〜1957年[明治27〜昭和32年]、茨城県東茨城郡桂村孫根[現城里町]生れ)は、教員である夫の任地・境町で開業し、周辺の純農村のお産にも出張していました。北支事変勃発とともに、愛国婦人会・国防婦人会の役員としてエプロン姿で陸海軍への献金を募金して回り、慰問袋の調整発送、兵隊送りにと奔走。産婆会会員としても、警察署を慰問したり、留守家族のお産を無料や減額にしたりと多忙でした。 「昨十四日池田さん出征す!」(『サシマ新報』1937.10.16) 池田さとさんに、陸軍の要請により日本赤十字社(=日赤)から「召集状」が来ました。 日赤の養成所卒業者には12年間の応召義務がありました。池田さとさんも、産婆としてで はなく、救護婦長として召集され、10月14日境町を出発しました。 軍属として11月初旬に病院船に乗船し、上海など揚子江の沿岸と日本との間を幾回も航行している間に『サシマ新報』に載せられた手紙の一通に、「どうぞ何分子供をよろしく御願申上げます」とあります。宛先が「境小学校校長、職員御一同様」であることから、池田さとさんが、小学生の子どもを知人に預けて出征している母親であることが知られます。 1935(昭和10)年に実施された日赤の点呼召集に応じた救護看護婦4466人のうちの281人6.3%が産婆業に従事していました(『戦争と看護婦』p.146)。 (参考)

『サシマ新報』1937. 9. 7  https://www.mapion.co.jp/map/admi08.html に加筆  『主婦之友』昭和12年10月号表紙 |

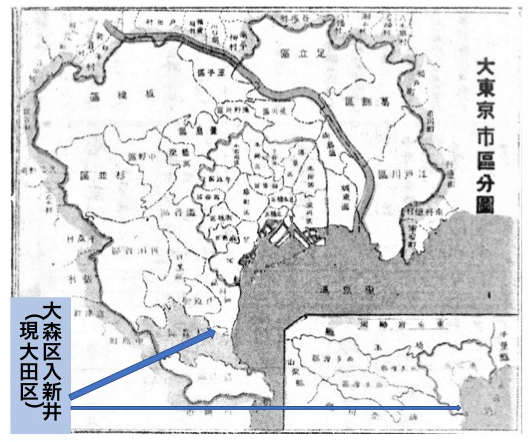

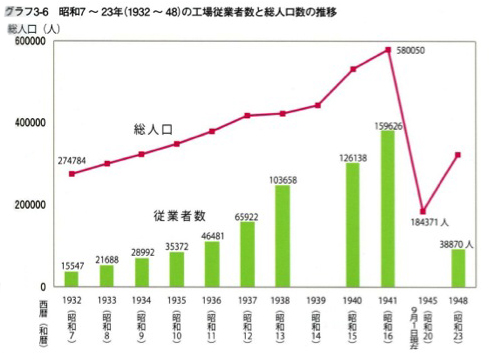

第2回 軍需景気の町●「おしん」を思い出させる産婆さん「私は助産院で産ませてもらいました」と言うと、初対面の助産師さんの緊張がほぐれます。茨城県で「東京の青柳助産院で」と続けたら、「もちろん、青柳助産院、知ってます、知らなけりゃモグリですよ」と返ってきたこともあります。 青柳助産院は、東京都23区の最南端、大田区大森北で、1932(昭和7)年から2004(平成16)年まで72年間、入院分娩を扱ってきました。青柳助産院の創始者・青柳かくいさんの人生は、NHK連続テレビ小説「おしん」のモデルではないかと思われるものです(『あさやけ』『紅の花』『きっと、いいお産』)。 山形県村山市で生まれた青柳かくいさん(1905〜1993年、明治38〜平成5年)は、幼くして両親を失い、親戚や奉公先を転々としながら、成長しました。苦学して薬剤師となった長兄に「産婆になってくれ」と期待されて、東京で働きながら看護婦ついで産婆の資格を取得しました。結婚して東京府荏原郡入新井町(現大田区)に住み、1932年に自宅を改造して2床の入院施設「青柳助産院」を開業します。手ぶらで入院できるように新生児の衣類や布団も用意しました。その年、大田区域の産婆は340名でした。まだ自宅分娩への出張がほとんどで、産婆の多くは和服を着て人力車に乗って行きましたが、青柳かくいさんは、自分でデザインしたワンピースを着て自転車で走り回りました。自身が6人の子を妊娠・出産しながら、助手を使って出張と入院をこなし、繁盛し拡張し続けました。 青柳助産院は、太平洋戦争末期の強制疎開と空襲で無に帰しましたが、戦後まもなく復興し、ひと月の分娩取扱数はベビーブーム期(1947〜49年)には50〜60件になりました。出生立会の主役が、開業助産婦から男の医師へ移った頃――藤田真一さんの『お産革命』によれば「第二次お産革命」の完成です――つまり1970年代には月に2〜3件に落ち込みました。助産婦たちが廃業したり働き方を変える中で、青柳助産院は乳児保育を兼営して耐え抜き、1977年、いち早くラマーズ法を取り入れ、1980年代以降の「自然産」回帰を担いました。2004年、後継者三好玲子助産師(青柳かくいさんの三女)が70歳を機に廃業する頃には、月に20件までと限って扱っていました。 青柳かくいさんは、男尊女卑の良妻賢母と職業婦人を両立させながら、医学の先端を常に学び技術を磨き続けた助産婦であり、時代に沿った顧客サービスを開拓提供する事業家でもありました。助産婦養成に協力し、マスコミにもとりあげられました。青柳かくいさんを主人公とした小説「あさやけ」(『助産婦雑誌』1963年に1年間連載)は、「成功した女と、十分に言えるのである」と書きました。 ●大正から昭和、大田区の変化と産婆 青柳かくいさんが開業した入新井町は1932年、大森町などと合併して大森区となり、1947年、大田区となりました。 第一次世界大戦(1914〜18年)の大正半ば、日本は重工業化が進みます。東京市の近郊農村であり海苔漁村であった入新井町は急速に近郊住宅地および工場地域に変貌していきました。水田は消えて「どんどん家が建った。長屋も多かった。そこに住む大半は都心方面あるいは京浜地帯に拡がりはじめた工場への勤め人だった」(『大森界隈職人往来』p.31) 各種商店も急増し、医師も、産婆も増えていきます。明治末には1人だった入新井町の産婆は、大正末には32人になりました(『入新井町誌』)。 大森区の人口は、関東大震災を経て、1920−30年の10年間に8万人弱から24万5000余人に急増し、さらに増え続けていきます。 青柳助産院が開業した1932年前後の日本は、「世界恐慌」から「昭和恐慌」・「農村恐慌」と不景気が続き、「満州事変」の1931年には失業者が約200万人に達し、窮乏した農村では欠食児童や娘の身売りが多発していました。 そのころ、機械・電気・光学兵器に関係する工場が多い入新井町─大森区では、満州事変以降、工場数が急増し、日中戦争に入りさらに激増していきました。「戦争は『買い』」だったのです。 工場が増えれば、従業者と家族が増えます。「まさに戦争準備が人口増加の背景であった」(『まちがやって来た―大正・昭和 大田区のまちづくり― 特別展図録』p.46)。1942年には、大田区域(大森区+蒲田区)は約61万人の過密都市になりました。 新住民となった工場従業者の大半は、関東から東北にかけての農村出身者でした。その妻・嫁となった女性たちは、お産には、看板を見て産婆を頼みにきます。郷里では、資格を持たないトリアゲバアサンに頼むのが当たり前でも、都市ではトリアゲバアサンをみつける地縁・血縁がないからです。旧来の農家でもトリアゲバアサンより産婆を頼むようになりました(『一万人の産声を聴いた』p.128)。助産の主役がトリアゲバアサンから産婆に移った「第一次お産革命」(『お産革命』)は、サービスを購入するという消費行動が当たり前になったことでもありました。 青柳かくいさん自身もまた、新住民であり、結婚当初は、資格を持ちながら開業しないでいる「潜在産婆」でした。1932年に開業したのは個人的な事情によったのですが、時代と地域が、潜在産婆を開業させ、繁盛させていったのでした。1939年には、大田区域の産婆数は、494名になりました。 「東京一の軍需工場地帯であった大森・蒲田両区」は、敗戦直後の1945年9月には、空襲で55%が焦土と化し(『まちがやって来た』p.57)、人口は18万4371人に減少していました。壊滅した大田区工業は、1950年勃発した朝鮮戦争の軍需「朝鮮特需」で再生します。 2019年6月1日現在、大田区の人口は73万4163人、分娩を扱っている医療機関は8件。13件の助産所のうち、分娩を扱っているのは「大森助産院」1件です。 ――つづく――  「大日本職業別明細図 第334号「大森区」」昭和8年( 『大田区の文化財 第26集 地図でみる大田区(3)』 1990年、85頁の一部に加筆)  2015『まちがやって来た―大正・昭和 大田区のまちづくり― 特別展図録』大田区立郷土博物館、2015年、p.47 【参考】

|

第1回 お産に見るこの国の移り変わりあなたはどこで生まれましたか? 日本では、1960年から75年の間に、自宅から施設へと出生の場所が大きく変わりました。おおまかにいえば、自宅で生まれた団塊の世代が、施設に入院して産むようになっていたのです。では、あなたは誰にとりあげてもらいましたか? あなたのお子さんは? お産の介助をする人を本稿では「産婆さん」と総称しますが、国家資格と無関係に介助した人を「トリアゲバアサン」、明治以降の国家資格を取得した人を「産婆」と呼びます。「産婆」は、1947年に「助産婦」に変わり、2002年以降は「助産師」となっていますが、法的に「保健師助産師看護師法」と「医療法」で認められている職業です。 私は1976年から『銃後史ノート』(注)同人として昭和の十五年戦争期を主な対象として、国策と個々の生活の関わりを、近現代史・女性史・民俗学などに学びながら問い続けてきました。1995年からは産婆・産育をテーマとしてきました。 なぜ産婆をテーマとしたのか? いくつものきっかけが重なっていました。 姉たちが東京で出産した1960年代、自宅や助産所から、医師のいる診療所へ、さらにより大きな病院へと、お産の場所は移っていきました。すでに1961年に「お産婆さんはどこへ行ってしまったのでしょう」と、婦人雑誌『家庭画報』が記した通り、都市部では、助産婦による自宅出産は「古くさい」「はずかしい」と思われていました。 1974年、助産婦で産みたいと思った私は「いまどき、お産婆さんで産むなんて」とあきれられました。街角の助産所の看板が無くなっていました。助産婦はどこへ行ってしまったのでしょう? みんな、なぜ、病院へ行くのでしょう? なぜ、男の医者にかかるのでしょう? なぜ、子どもは二人、なのでしょう? 戦争について学ぶうちに、「産めよ増やせよ」という国策が「一家に子どもは五人」を目標に多産を奨励し避妊堕胎を禁圧していたことを知りました。1945年に第5子として生まれた自分が、国策の申し子であったことを知って、人はなぜ、生殖という最もプライベートな分野への国家の干渉に従い協調するのか? との疑問を深めました。その国策が、職業婦人としての産婆に最前線を担わせていました。そして、敗戦後に人口政策が増加から抑制へと百八十度転換したとき、受胎調節実地指導員として最前線に立たされたのも同じ彼女たちでした。彼女たちはどう思いどう行動したのか? 1992年から、私は自治体史の民俗分野の調査執筆に関わって、農村地域の産婆に接するようになりました。民俗調査報告は、儀礼中心で、産婦や介助者の生の姿が見えないというもどかしさを感じました。村々では高学歴な産婆は、役職に就く例も多く、地域女性史では必ず取り上げられる職種です。それなのに、教育史に現われないのはなぜか? 自分で勉強してみようと思うようになりました。 1995年、民俗学研究会である『古々路(ここじ)の会』に加わった時から、調査テーマを「産育」と決めたのですが、埼玉県秩父郡の山の中の集落で、トリアゲバアサンに出会ったのは衝撃でした。遠い過去に「絶滅」したと思いこんでいたトリアゲバアサンが生きている! 制度と実態のずれ、たてまえとホンネのねじれ、都市と農山村の違い、「常識」と人類普遍との懸隔、国策と個々人の対応……。「産婆・産育」を手がかりに、調査取材のたびに未知の世界と出会い、報告をまとめるたびに、新たな疑問が沸くことを繰り返すうちに、ジグソーパズルが一駒一駒はまってきたような気もします。 「産めよ増やせよ」から「受胎調節」を担った産婆・助産婦は1950年には7万人余りいたのですが、大正から昭和一けた生まれが多かったので、すでに話を聞くことは困難になっています。この連載で、私が会った産婆さんとその周辺の人々のエピソードを紹介しようと思います。 ――つづく――  (注)『銃後史ノート』 1977年11月3日「女たちの現在(いま)を問う会」によって創刊。直接戦闘には関わらない、戦場の後方である「銃後」で、女性た ちが果たした役割・戦争責任について調査をもとに報告したミニコミ。1996年までに全18号(戦前篇10号、戦後篇8号)を発行した。 |

| むらき数子(むらき・かずこ)プロフィール 1945年東京生まれ。「国策と個々の暮らしとの干渉」に関心を抱き、30代は『銃後史ノート』に参加して主婦を主なテーマとする。40代後半から、民俗学研究会である古々路(ここじ)の会に加わり産婆・産育をテーマに調査・報告を重ねている。 「疎開とは女にとって何だったのか」『銃後史ノート』復刊5号、JCA出版、1983.12「『足らぬ足らぬは工夫が足らぬ』−生活現場での主婦たちの戦い」『女たちの戦争責任』岡野幸江・北田幸恵・長谷川啓・渡邊澄子共編、東京堂出版、2004.9 |